小麦条锈病具有广泛的传播范围、强烈的爆发性和高频率的流行成灾,通常会造成10-30%的小麦产量损失,严重时甚至会导致绝收。鉴于其危害性,该病害已被农业农村部列为I类农作物病害。作为活体营养专性寄生真菌,其病原通过特定的侵染结构向小麦细胞分泌致病因子,这些因子不仅能够抑制植物的免疫反应,还能从活体组织中汲取养分。在感染区域,叶绿素滞留现象被称为“绿岛”,这被认为有利于病原延长宿主细胞活性以促进自身营养吸收。

尽管如此,对于活体营养型专性寄生真菌如何诱导“绿岛”形成以助于病害发展的分子机制了解尚浅。最近,实验室魏育明/许强教授团队与西北农林科技大学王晓杰教授合作,在国际权威学术期刊Nature Communications上发表了一篇题为“A fungal pathogen suppresses host leaf senescence to increase infection”的研究论文。这项研究揭示了锈菌分泌的一种名为Pst_TTP1的致病因子,通过抑制TaTrx-TaSGR1模块介导的小麦叶片衰老和活性氧(ROS)积累,从而促进了小麦对条锈病的易感性。

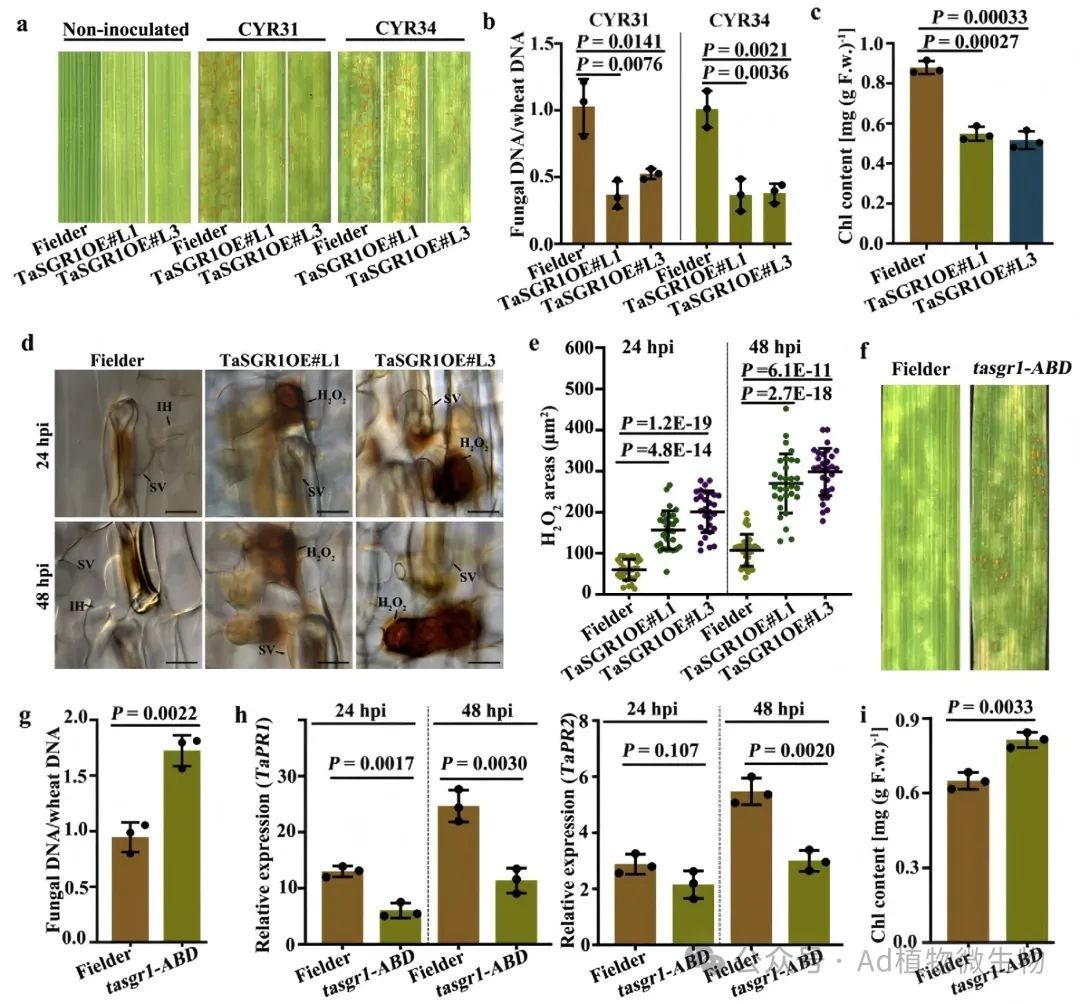

研究发现,敲除TaSGR1或TaTrx会削弱小麦对条锈菌的抵抗力。进一步的研究表明,TaSGR1与硫氧还蛋白TaTrx在叶绿体内相互作用,后者催化TaSGR1由寡聚体转变为单体,加速了小麦组织的衰老、H2O2积累及细胞死亡,增强了抗病性。然而,锈菌的致病因子Pst_TTP1与TaTrx结合并阻止其进入叶绿体,从而抑制了TaTrx-TaSGR1级联反应。这一发现不仅解析了植物利用叶绿体诱导活性氧促进叶片衰老来抵抗专性寄生真菌的方法,同时也揭示了病原菌如何操纵这一过程来增强作物的易感性。

图1 TaSGR1正调控小麦对条锈菌的抗性

该研究为进一步探索精准编辑叶绿体功能、打破病原菌操控提供了理论基础,有助于有效减轻作物病害的发生和发展。具体研究结果包括:明确了TaSGR1正向调控小麦对条锈菌的抗性;证实了TaSGR1与叶绿体中的硫氧还蛋白TaTrx之间的相互作用;揭示了TaTrx促进TaSGR1从寡聚体转化为单体的过程;发现了Pst_TTP1阻止TaTrx进入叶绿体并抑制TaSGR1的功能;以及详细阐述了Pst_TTP1-TaTrx-TaSGR1之间的作用机制。

图2 Pst_TTP1-TaTrx-TaSGR1模块的作用模型

四川农业大学在读博士研究生李悦和曲翔汝为该论文共同第一作者。通讯作者由实验室许强教授、魏育明教授及西北农林科技大学王晓杰教授共同担任。本研究得到国家自然科学基金、四川省自然科学基金以及西南作物基因资源发掘与利用国家重点实验室的联合资助。